藝術寫生是學生在校學習期間一個重要的綜合性實踐教學環節,通過外出寫生、考察進一步使學生接觸到大量的自然風情,民俗文化,曆史文物及紅色文化,親身體驗和領略這些風情文化、傳統藝術的魄力。培養學生對自然界、風景、建築、民間文化等設計的考察分析及色彩的感受能力、審美能力和表現能力,學習和借鑒優秀古代文化,為專業奠定堅實全方位設計美學修養和設計繪畫技巧基礎。我院本次參與寫生課程的22級學生兩個專業合計350餘人,從6月18日出發為期12天的課程順利開展。

出發都如此熱情

連綿的太行全長約五百千米,如一道屏障,屹立在華北平原西部,逶迤于河北、山西和河南三省之間。而河南境内的南太行可謂是集造化鐘愛于一身,溫潤的雲雨滋潤了皴裂的崖壁,為這座雄偉的北方名山帶來了一分南方的靈秀之氣,造就了這裡壁立千仞,飛瀑流泉,山水相映的盛景。

我曾在泛黃的書頁間窺見它千嶂萬壑的風姿,也曾在滾滾向前的曆史長河中一睹它撐天拄日的偉貌。李白金樽一揚,清酒便灑落在了它的飛湍瀑流之中;荊浩大筆一揮,墨迹便裝點在了它的巍巍山脊之上。太者,大也,行者,行列也,它是神州大地上綿延八百裡的精神脊梁,也是從古至今文人墨客的理想高地。

思政

每個人都會有屬于自己的目标和夢想,我們得明确自己的目标,以祖國發展建設更加美好視為自己學習的方向,隻有這樣我們的學習才更具意義,我們的動力才能更加充足,通往勝利的道路還很長,故地重遊,再次踏上紅旗渠這片充滿陽光的土地,我們便會感覺到肩負的使命,加油學習,不斷奮進!

2.生活及學習

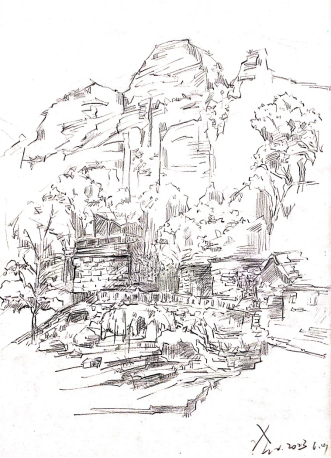

此番,我們深入南太行,探名山,訪勝迹,觀察晨光暮色中太行山的瞬息變化,捕捉不同瞬間的心靈感受。穿行于太行的高山峽谷之中,我仿佛瞥見了曆史層層疊疊的印記。

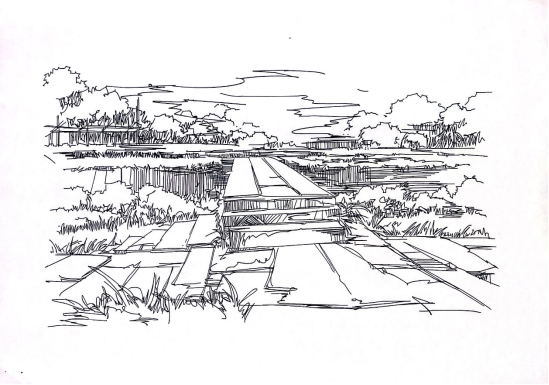

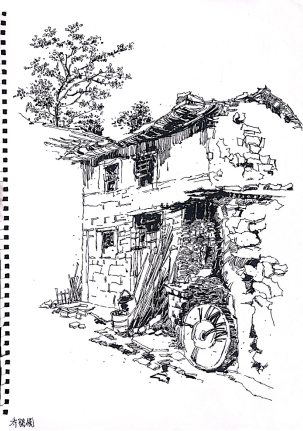

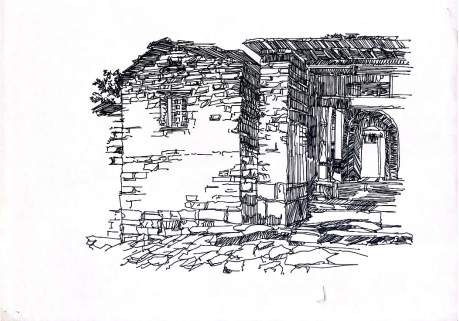

山間民居斑駁的石牆,林間緩緩流淌的溪水,雲霧中若隐若現的群山,一切都如此靜默,靜靜地立在那裡,就像千年之前已是那樣。而我們也像千年前的先人那般,滿懷激情,用腳步與筆墨丈量着這片土地,或憑欄遠眺,思忖運籌,或做稿構思,反複推敲,若有所悟,便潤毫濡墨,選景鋪陳,對景寫生。

如遇地勢崎岖天氣極端,無法駐足對景描繪,便依靠相機記錄與記憶寫摹。在采風創作的同時,老師也在自然這一第二課堂中為我們開展了生動的一課,就觀物與創造進行了深入的講解。

隐居于此的荊浩在其論著《筆法記》中亦對寫生進行了深入的探讨,其本質内涵可以總結為兩個層面,一是自然景物客觀而真實的形态,二是蘊含于宇宙天地之内的氣韻,這為寫生提出了所需要追求的三個層面,首先“描形”,即觀照與描摹真實山水之面貌,其次是“寫理”,描繪物象變化規律和内在精神氣質,再者“抒情”,通過筆墨來抒發畫家本人的情思。在實踐與理論的雙重指導下,雖時日尚短,卻感悟頗深,對“外師造化,中得心源”一詞有了更真切的體會。

戶外寫生,亦難免有不順之時,或道路坎坷難以攀登,或烈日寒風無遮蔽之處,或身體不适體力不支。然老師悉心關懷,同學熱心互助之下,非但未被困難之處牽制,反而内心愈發開闊,對藝技之外的藝理亦有所感觸。

寫生之時雖短,然藝海無涯,技近乎道。未來我們尚有努力可為,必勤加練習,以求心手相應,物我合一,習造化之精絕,修澄懷之心,映自然之道。

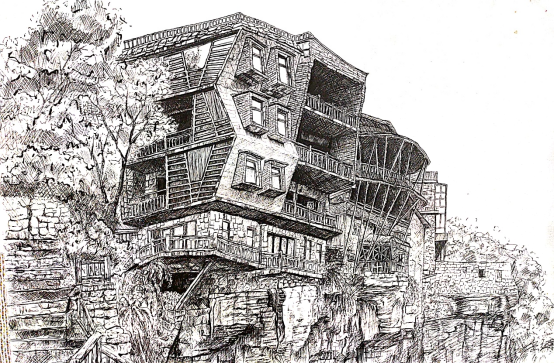

作品展示

初到太行,綿延的群山在陣陣秋風的洗禮下,已染上了斑斓的秋色。“太行山脈連天際,奇峰異石屹峥嵘。”漫山遍野的樹木交相錯雜,斷崖高起,群峰峥嵘,陽剛勁露,台壁交錯。坐着颠簸的大巴,迎着幹爽的秋風,曬着和煦又帶着點灼熱的陽光,漫步在鄉野的小路,感受着這裡淳樸的的氣息,領略着自然的美好。

欣賞之餘,重要的還是如何去表達。不論是常年隐居于太行洪谷的荊浩,還是借助于焦墨畫蒼勁有力的筆風來表現太行山巍峨壯觀的張汀,都有自己獨到的見解。變自然丘壑為胸中丘壑,以心造境,以墨繪情。

“亂石斜通青草路,太行橫斷夕陽天。”逶迤綿延的太行山脈割開了黃土高坡與華北平原,天然而成的斷壁幽谷、巍巍高山阻擋了黃沙入侵,讓下鄉寫生的我們免于飲風西北。

從酷暑江城回到北方,感受家鄉附近的風,吃上熱騰騰的湯面饅頭,滿足的同時也受到了溫差的考驗,好在便宜下來的物價可以讓我多買一瓶水來蓋過幹燥的驕陽。這幾天在土牆村落中爬上爬下,浸潤在柴火的煙霧中,被成群的蜜蜂逼的狼狽逃竄,都讓我産生了名為“活着”的快樂。

結語: 能在這個季節、這個時間走進太行山寫生,也算得上是人生最美的相遇了。夕陽下的太行擦着一抹餘晖,在這樣令人心馳神往的秋日裡,與滿山的植被共同構成了絢爛的色盤。陳老師說自己總想畫一張秋景,可惜秋日的顔色太難以在紙面上複原,如今見了漫山色彩,深以為然。期盼此行結束後,畫面可得太行奇險巍峨、絢爛奪目之一二,能夠于山水林泉間沐風,于靜谧清幽處讨安然,于方寸水墨中繪心境,便是寫生一事最“悅人”的地方。

3044am永利集团3044noc

3044am永利集团3044noc